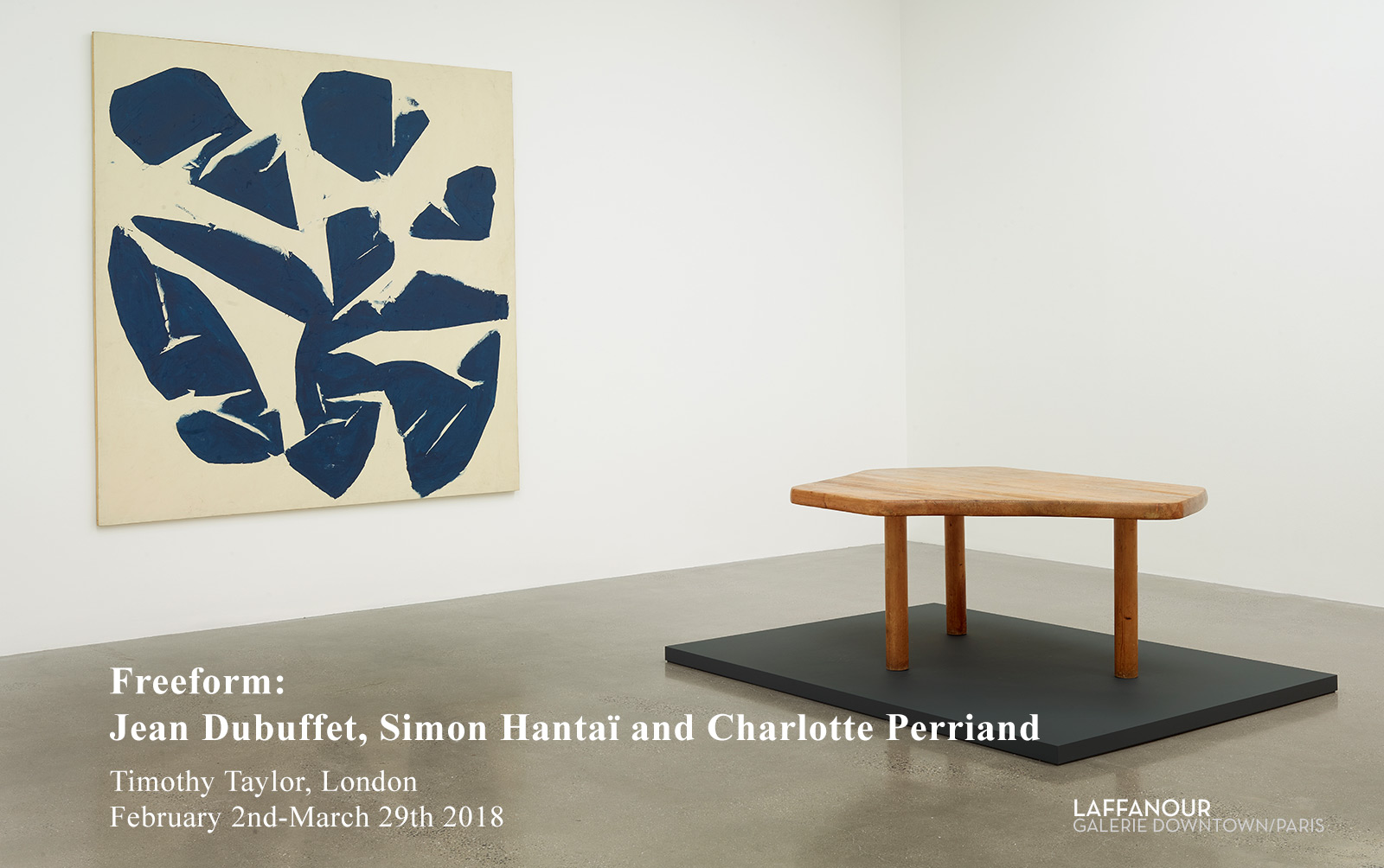

Freeform: Jean Dubuffet, Simon Hantaï and Charlotte Perriand

Partager

Freeform

Timothy Taylor a l’honneur de présenter Freeform, une exposition d’œuvres de Jean Dubuffet, Simon Hantaï et Charlotte Perriand. L’exposition propose une rencontre entre art et design à travers un dialogue entre structure formelle et formes organiques, tel que défini par trois pionniers français travaillant dans les domaines de la peinture, de la sculpture et du mobilier.

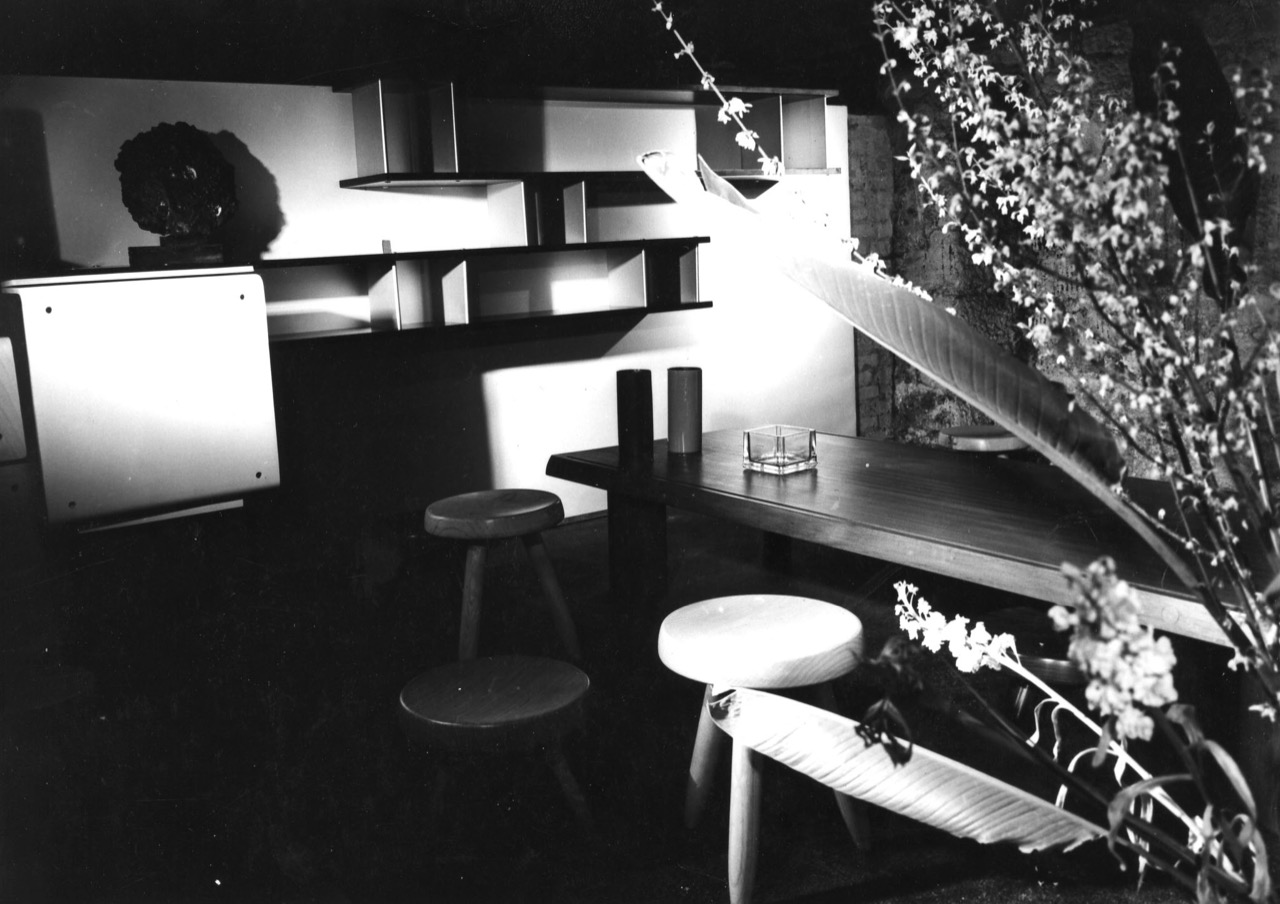

Mue par des idéaux égalitaires et populistes, Charlotte Perriand était convaincue qu’un design réfléchi pouvait avoir un impact positif sur la vie quotidienne et, par conséquent, sur la société dans son ensemble. Ayant rejeté le style Beaux-Arts établi pendant ses études, Perriand rejoint l’atelier de Le Corbusier à l’âge de 24 ans, ce qui lui permet d’approfondir une approche du modernisme alliant valeurs intellectuelles et matérielles.

C’est suite à sa collaboration avec Le Corbusier que Perriand commence à développer son mobilier « Free-Form », qui incarne une approche nouvelle et puissante du design. S’inspirant des formes d’objets de la nature, Perriand crée des meubles fonctionnels, fidèles aux matériaux bruts et sensibles aux gestes et interactions humaines. Les tables en bois de cette époque se caractérisaient par des contours organiques, ou des formes géométriques adoucies par des angles arrondis, évitant les collisions dans les espaces restreints. Le positionnement des pieds plus près du centre prenait également en compte l’ergonomie des genoux.

La première table « Forme Libre » apparut en 1954, façonnée en réponse au petit atelier de Perriand à Montparnasse. Comme l’explique Jacques Barsac, biographe de Perriand, « les Formes Libres elles-mêmes témoignaient d’un fonctionnalisme poétique à l’échelle humaine, où chaque forme était rigoureusement adaptée à son usage et à sa méthode de production, tout en conservant une liberté de composition.»

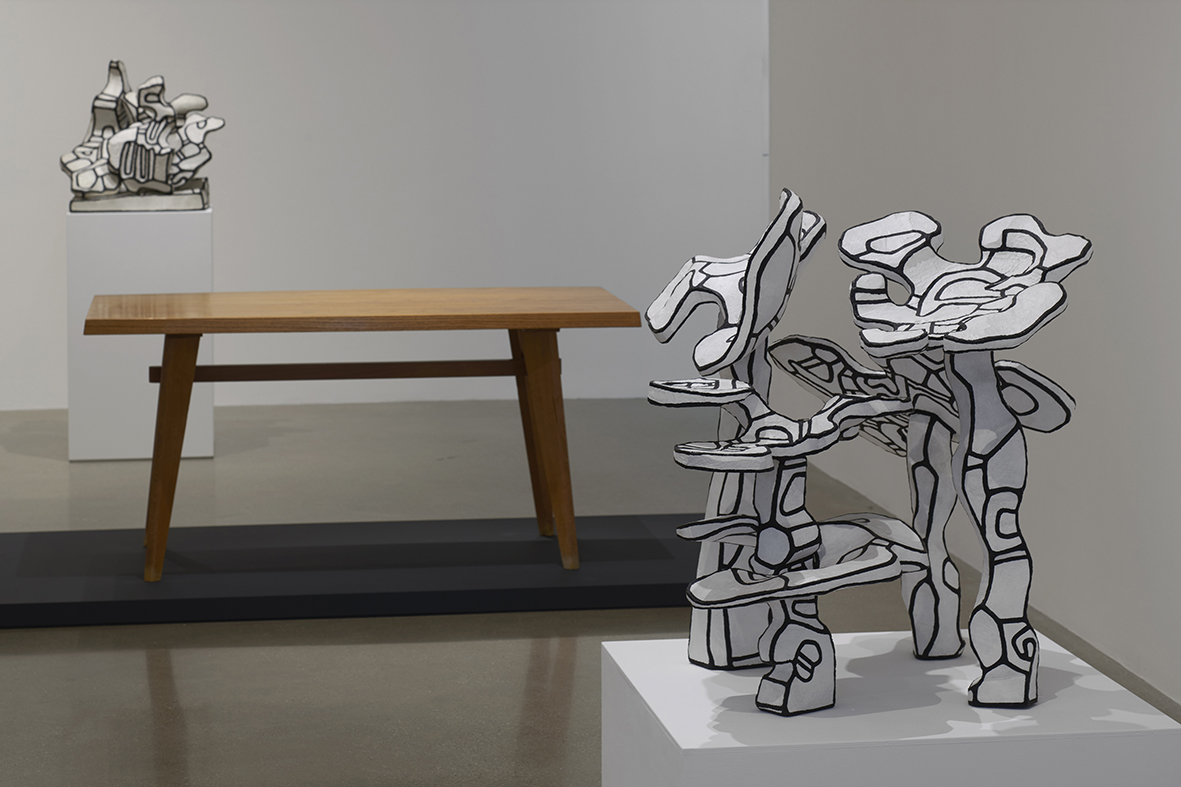

Si Perriand était fasciné par un design conscient et une conscience de son environnement, la production de Jean Dubuffet était largement guidée par un inconscient productif. Chacune des sculptures exposées est liée à l’Hourloupe, le plus long cycle de Dubuffet, apparu pour la première fois en 1962 et se poursuivant jusqu’en 1974. Initialement réalisées sur papier, les aventures de Dubuffet dans l’automatisme ont donné naissance à des dessins et des peintures composés de multiples cellules, où chaque espace prend vie à la fois comme un élément individuel et comme un composant d’une structure plus vaste.

Au fil de la série de l’Hourloupe, les images sont devenues plus corporelles et ont rapidement évolué vers de vastes sculptures en polystyrène, un matériau que Dubuffet privilégiait car il permettait à « la lumière d’émaner des strates ». Tout en niant toute pensée apparente dans la conception initiale, Dubuffet expliquait comment il souhaitait donner « des dimensions monumentales à ces graphismes libres, ces graphismes qui s’échappent de la surface du papier qui lui sert habituellement de support ». En transposant des œuvres sur papier dans un espace tridimensionnel, Dubuffet souhaitait activer une réponse cérébrale où le spectateur se trouvait non seulement devant, mais aussi à l’intérieur de l’image ; Intégrés et confrontés directement aux forces de l’imaginaire et de la réalité, les sculptures qui en résultent abordent les notions de nature et d’artifice. Les couleurs épurées et les contours linéaires évoquent le dessin graphique, tandis que la présence physique s’inscrit dans une esthétique hybride, à mi-chemin entre paysage et architecture.

Une caractéristique essentielle du cycle de l’Hourloupe est la conviction d’une continuité entre objets, lieux et figures, à l’image des Meuns de Simon Hantaï, élaborés grâce à sa technique du « pliage » et donnant naissance à des images audacieuses et amorphes, imprégnées du hasard.

En 1960, Hantaï développe le « pliage », une technique qui consiste à froisser et plier la toile, puis à l’arroser de peinture colorée. Plus tard, lorsque la toile est dépliée, l’œuvre se révèle pour la première fois, les zones d’espace positif et négatif étant déterminées par le hasard inhérent à cette technique. Hantaï explique comment il noue la toile « aux quatre coins, par de gros nœuds, et au milieu du sac brut, par une ficelle qui l’étrangle ». Contrairement aux œuvres « pliées » initiales, les Meuns ne présentent ni centre ni axe ; la forme est libérée et ouverte à l’interprétation, les images audacieuses qui en résultent laissant entrevoir une figure, tout en conservant la spontanéité de leur conception.

Les peintures de Meun font suite à une année de « silence » durant laquelle Hantaï s’est retiré du monde artistique parisien et s’est abstenu de peindre. En 1966, un déménagement à Meun, petit village de la forêt de Fontainebleau, rompt cette parenthèse grâce à l’impact régénérateur d’un nouvel environnement, d’un atelier inconnu et d’une excellente lumière, permettant un regain d’énergie pour développer le « pliage ». Comme l’explique Hantaï, « le pliage est né de rien. Il fallait simplement se mettre à la place de ceux qui n’avaient jamais rien vu ; se mettre dans la toile. On pouvait remplir une toile pliée sans savoir où se trouvait le bord. On ne savait pas où elle s’arrêterait. »

Charlotte Perriand

Considérée comme l’une des figures les plus influentes du design et de l’architecture du début de l’époque moderne, Charlotte Perriand (1903-1999) a joué un rôle déterminant dans l’introduction de l’esthétique de l’ère de la machine dans la décoration intérieure grâce aux meubles en acier, aluminium et verre qu’elle a créés dans l’atelier de Le Corbusier à la fin des années 1920 et dans les années 1930. Par la suite, Perriand a continué d’expérimenter différents matériaux, développant des meubles fonctionnels et grand public, alliant parfaitement utilité et esthétique.

Parmi ses créations acclamées, on compte la chaise LC2 Grand Comfort et la chaise longue B306. Elle a été célébrée lors de rétrospectives au Design Museum de Londres et au Musée des Arts Décoratifs de Paris.

Simon Hantaï

Né à Bia, près de Budapest, en 1922, Simon Hantaï émigre en France en 1948, où il vit et travaille jusqu’à sa mort en 2008. Hantaï connaît un grand succès en France de son vivant, culminant avec sa représentation à la Biennale de Venise en 1982. En 2013, le Centre Pompidou, à Paris, organise une grande rétrospective de sa carrière, faisant découvrir son importante contribution artistique à un public nouveau et attentif. En 2014, d’autres rétrospectives sont organisées en Europe, au Musée Ludwig de Budapest et à la Villa Médicis de Rome.

L’œuvre de Hantaï est présente dans des collections publiques et privées internationales, notamment au Musée d’art moderne de la Ville de Paris, au Centre Pompidou de Paris, au Museum of Modern Art de New York et au Hirshhorn Museum and Sculpture Garden de Washington.

Jean Dubuffet

Connu pour avoir fondé l’Art Brut – une œuvre produite en dehors des limites de l’art académique –, Jean Dubuffet (1901-1985) a défendu la nécessité de remettre en question les normes établies de l’art, de la culture et de la société. Tout au long de sa vie, Dubuffet a constamment remis en question les canons et les conventions, ce qui explique que son œuvre et ses idées restent fascinantes et pertinentes.

De son vivant, Dubuffet a fait l’objet de douze rétrospectives majeures, dont celles du Museum of Modern Art (1962) ; de la Tate Modern de Londres (1966) ; du Stedelijk Museum d’Amsterdam (1966) ; et du Solomon R. Guggenheim Museum (1973, 1981). Ses œuvres sont présentes dans plus de cinquante collections publiques à travers le monde.

La galerie Laffanour Downtown, à Paris, est spécialisée dans le mobilier des pionniers européens et américains du design du XXe siècle et a contribué à cette exposition avec une sélection de pièces originales de Charlotte Perriand.